1.はじめに

2024年5月15日、『「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」及び「貨物自動車運送事業法」の一部を改正する法律』が公布されました。

今回の改正の目的は、「2024年問題」へ対応し、持続可能な物流を実現するため、商慣習の見直し、物流の効率化のいっそうの促進を図ることにあります。

改正の対象となったのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(今回の改正で「物資の流通効率化に関する法律」に名称変更)と「貨物自動車運送事業法」の2つの法律で、それぞれ荷主・物流事業者に対する規制的措置とトラック事業者の取引および軽トラック事業者に対する規制的措置が設けられました。

2.改正の背景・経緯

(1)改正の背景

改正の背景として、2024年問題への対応があります。2024年4月から自動車運転従事者の労働時間に関する規制強化がされました。そのため、物流の停滞が懸念されています。主な課題としては、「物流の生産性向上」とこれを通じた「適正運賃の収受」と「ドライバーの賃上げ」です。

また、EC市場の規模拡大等に伴い、直近6年間の軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数が倍増していることから、安全対策の強化(特に軽トラック運送業)も課題としてあげられています。

(2)改正の経緯

そこで、政府は、荷主・物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備を行うべく、「物流革新に向けた政策パッケージ」(2023年6月2日)(我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議)による3つの提言が行われました。

➀商慣習の見直し

➁物流の効率化

➂荷主・消費者の行動変容

今回の改正は、これらを具現化するための法制化となります。

(3)ガイドライン

また、改正法の施行まで、一定期間を要するため、2023年6月2日、経産省、農林省、国交省により、発荷主事業者、着荷主事業者、物流事業者による必要な実施事項が定められました(「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」)。

今回の改正は、上記ガイドラインで定められた事項を法制化し、商慣習の見直し、物流の効率化をより促進するためのものといえます。

(4)改正法のKPI(重要業績評価指標)

なお、改正法では、施行後3年で以下のKPI(重要業績評価指標)が定めており、特定事業主が中長期計画を策定する際の参考にもなります。

➀荷待ち・荷役時間を年間125時間/人削減

➁積載率向上により輸送能力を16%増加 ※2019年度比

3.法改正の施行日

(1)流通業務総合効率化法

荷主および物流事業者に対する努力義務等は、令和7年4月1日から施行されます。

但し、特定事業者に関する規程は2026年度施行予定です。

(2)貨物自動車運送事業法

実運送体制管理簿の作成義務、運送契約締結時の書面交付義務、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任義務等は、令和7年4月1日から施行されます。

ただし、経過措置として、既存の貨物軽自動車運送事業者に対しては、以下の猶予期間があります。

・施行後2年⇒貨物軽自動車安全管理者の選任義務

・施行後3年⇒特定の運転者への特別な指導および適性診断を受診させる義務

4.荷主・物流事業者に対する規制(流通業務総合効率化法)

(1)荷主・物流事業者に対する規制について、以下のとおり、表にまとめました

| 対象事業者 | 義務の内容 | 義務の性質 | 違反効果 |

| ・荷主 (第一種荷主≑発荷主・第二種荷主≑着荷主) ・物流事業者 (トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) | ・物流効率化のために取り組むべき措置(運転者の荷待ち時間等の短縮および運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置) ・荷主から運送の委託を受けた物流事業者が他の物流事業者に運送を再委託する場合の荷主の措置に協力する努力義務、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)にも荷主に準ずる義務あり ⇒国が上記取り組むべき措置の判断基準を策定 | 努力義務 (2025年4月1日施行予定) | 国は、必要があると認めるとき、措置の実施について指導・助言、判断基準となるべき事項について事業者の取組状況を調査・公表する |

| 特定事業者 (上記荷主・物流事業者のうち一定規模以上) | 中長期計画※の作成や定期報告等 ※改正法のKPIを参照 | 法的義務(2026年度施行予定) | 中長期計画に基づく取組の状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施 |

| 特定事業者のうち荷主 | 物流統括管理者の選任 | 法的義務(2026年度施行予定) |

(2)取り組むべき措置に向けた判断基準(取組の例)

今回の改正では、国が、荷主や貨物自動車運送事業者等に対し、取り組むべき措置に向けた判断基準を策定することになっています。これは、分かりやすくいえば、荷主や貨物自動車運送事業者等が取組事例等を記した解説書ということを意味します。

なお、上記判断基準は、令和7年2月18日に公布され、同年4月1日施行されています。主な内容は、以下のとおりです(対象となる事業者ごとに異なります)。なお、具体的な判断基準の内容は、各省庁のサイトに掲載されていますので、対象事業者ごとにご確認ください。

・「効率化の実施の原則」

・「運転者一人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加」

・「運転者の荷待ち時間の短縮」

・「運転者の荷役等時間の短縮」

・「実効性の確保」

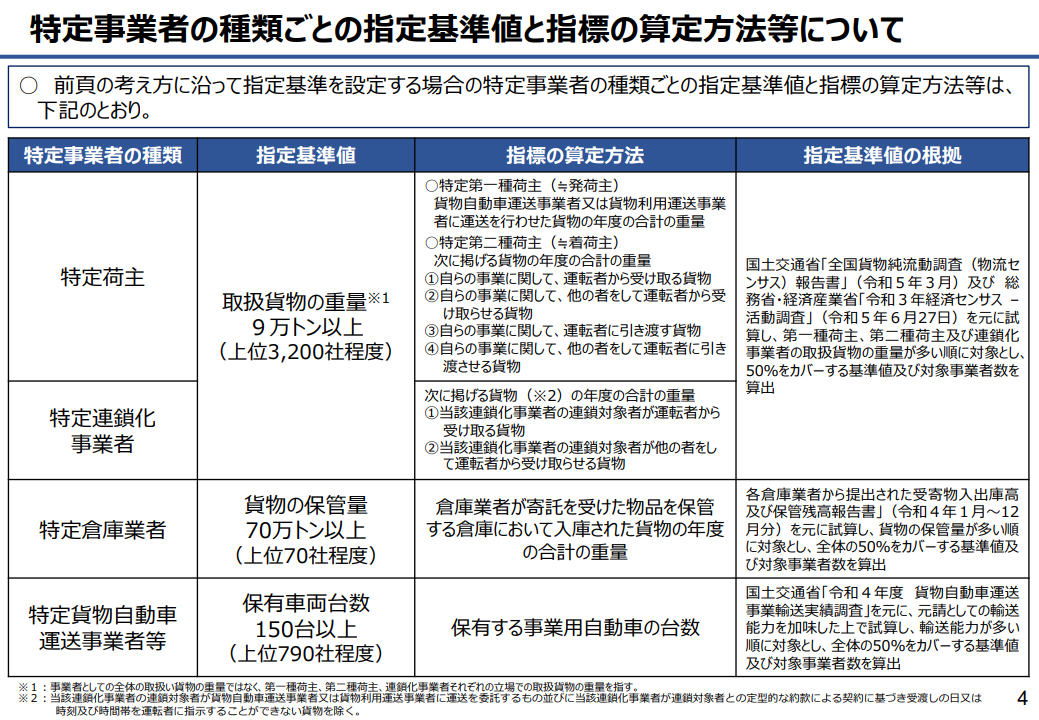

(3)特定事業者の種類ごとの指定基準

今回の改正において、一定規模以上の事業者は「特定事業者」に指定され、物流効率化のための取組に関する中長期計画の作成やその実施状況の定期報告等が義務付けられています。

また、特定事業者のうち、荷主及び連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)は、物流統括管理者の選任が義務付けられています。

特定事業者の指定基準については、現在、以下の検討がなされていますので、特に特定事業者の種類と指定基準値をご参照ください(指定基準値につきましては、公表され次第、各自ご確認お願いします)。

特定事業者の種類ごとの指定基準値と指標の算定方法等について(出典:経済産業省)

5.トラック事業者の取引に対する規制(改正貨物自動車運送事業法)

(1) トラック事業者の取引に対する改正貨物自動車運送事業法の改正目的は、トラック業界における多重下請け構造の是正を図り、実運送事業者の適性運賃の収受を進めることにあります。主な規制の内容を以下の表にまとめましたので、ご参考にしてください。

| 対象事業者 | 規制内容 | 条文・義務 |

| 真荷主、一般貨物自動車運送事業者、下請関係に入る利用運送事業者 | 運送契約を締結するとき、提供する運送役務の内容及びその対価(運送役務以外の附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付義務(相手方の承諾があればメール・FAXも可) | 法24条2項・3項、法的義務 |

| 元請事業者 | ・真荷主から引き受けた貨物(1荷主の1運送依頼あたりの重量1.5トン以上)の運送業務について、下請けを利用したとき、原則、引き受けた貨物の運送ごとに実運送体制管理簿の作成、営業所へ備置(運送完了日から1年間)(下請構造が固定化している場合は運送ごとの作成不要) ・真荷主は元請事業者に対し、上記管理簿の閲覧請求可 | 法24条の5、法的義務 |

| 元請事業者、下請関係に入る利用運送事業者 | 荷主への運賃等の交渉申出など、下請事業者への発注適正化のための措置(健全化措置) | 法24条1項、努力義務 |

| 一定規模以上の事業者(前年度貨物取扱量の合計100万トン以上) | 健全化措置の実施に関する運送利用管理規程の作成、運送利用管理者の選任 | 法24条の2、24条の3、法的義務 |

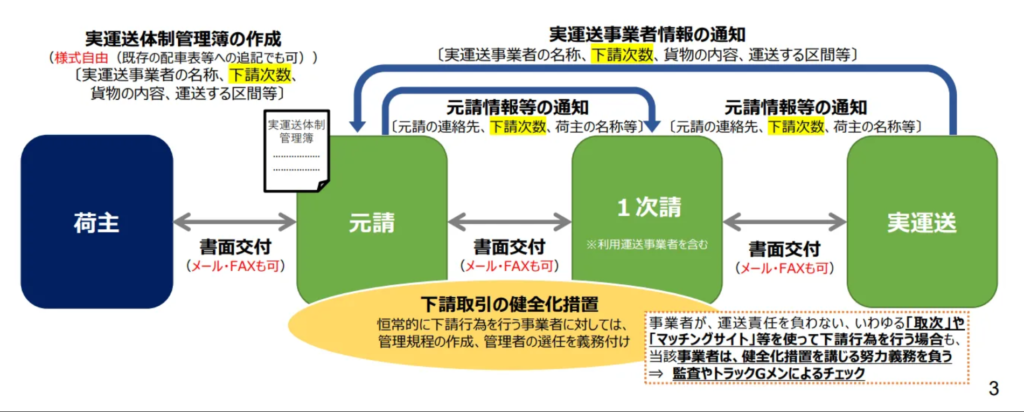

(2)多重下請構造の是正に対する規制的措置(実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化)

元請事業者には、実運送体制管理簿の作成が義務付けられました。そこで、元請け事業者は、同管理簿作成の情報を把握するため、元請情報等を通知(元請から1次、2次、3次と順に通知していく)し、実運送が元請けに実運送事業者情報を通知しなければなりません。

また、元請事業者等には、下請取引の健全化に係る努力義務が課されます(一定規模以上の恒常的に下請取引を行う事業者に対し、運送管理規程の作成、運送利用管理者の選任を義務付け)。

さらに、真荷主、一般貨物自動車運送事業者、下請関係に入る利用運送事業者は、運送契約の締結等に際して、対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等)などを記載した書面による交付義務(メール・FAX可)が課されます。

なお、実運送事業者より通知が来なかったために、実運送体制管理簿が作成できなかった場合、行政処分の対象となるのは、元請事業者ではなく、実運送事業者です。ただし、そのような場合でも、元請事業者は、実運送事業者及びその請負階層の把握には努めるようにしてください。

物流における上記規制の主な内容を図にすると下記のとおりとなりますので、ご参考にしてください。

出所:国土交通省近畿運輸局作成「法改正について(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」及び「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」)」

6.軽トラック事業者の取引に対する規制(改正貨物自動車運送事業法)

軽トラック事業者の取引に対する改正貨物自動車運送事業法の改正目的は、軽トラック運送業の事故件数の増加に伴う安全対策を強化するためです。主な規制の内容を以下の表にまとめましたので、ご参考にしてください。

| 貨物軽自動車運送事業者 | 規制概要 | 猶予期間の有無(令和7年3月末までに届出を行った事業者) |

| 貨物軽自動車安全管理者選任と講習受講義務(バイク便を除く) | 営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者(1人)の選任義務と国土交通大臣への届出、講習受講義務(➀選任時の管理者講習と➁選任後2年ごとの管理者定期講習) | 施行後2年の猶予期間あり |

| 業務記録の作成・保存義務(バイク便を除く) | 業務記録(運転者ごとに、氏名、車両番号、業務開始・終了・休憩の日時・地点、距離、主な経過地点等)の作成・保存義務(1年間) | |

| 事故記録の作成・保存義務 | 事故記録(乗務員等の氏名・自動車登録番号、事故の発生日時・場所・当事者氏名・事故の概要・原因・再発防止策)の作成・保存義務(3年間) | |

| 国土交通大臣への事故報告義務 | 国土交通大臣への事故報告義務(死傷者が生じた重大事故が発生した場合は30日以内、2人以上の死者が生じた重大事故が発生した場合は24時間以内にできる限り速やかに、運輸支局等を通じて) | |

| 特定の運転者等への指導・監督及び適性診断義務(バイク便を除く) | 特定の運転者(過去に一度も特別な指導・適正診断を受けていない初任運転者)、高齢運転者、事故惹起運転者への特別な指導・監督および適性診断受診義務、貨物軽自動車運転者等台帳の作成、備置義務 | 施行後3年の猶予期間あり |

7.最後に

政府が、「競争から協調へ」をスローガンに掲げるように、我が国の物流は、荷主・物流事業者、一般消費者が協力して支えていかなければ、成り立ちません。今回の法改正の趣旨・目的をよくご理解いただき、持続可能な物流を実現するため、商慣習の見直し、物流の効率化のいっそうの促進を心がけていただければと思います。今回の法改正について、ご不明な点等ございましたら、物流分野に強い弁護士にご相談ください。

Last Updated on 2025年5月15日 by segou-partners-logistic